Scritti

-

Why do architects still draw?

-

Il fattore T

-

Sotto/Sopra

-

Nulla dies sine linea

-

Laboratorio Italia

-

Why Architects Still Draw

-

Kultur-Fabrik-Perugia

-

L'amnesia del presente

-

Una lezione insolita

-

Accumulazioni caotiche

-

Artefatti insoliti

-

Felix Infortunium

-

La vitalità delle strade

-

La rappresentazione della complessità/La complessità della rappresentazione

-

Il disegno della forma urbana

-

Brouillons d'Architects

-

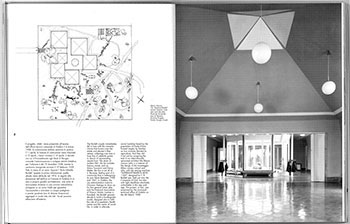

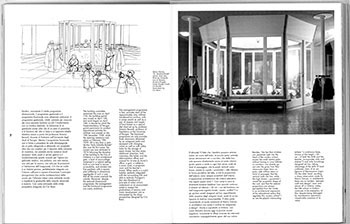

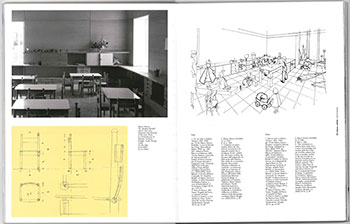

The nursery school "Dr. Senatore Borletti" by Marco Zanuso in Gubbio

Paolo Belardi

Why do architects still draw?

Interview with Paolo Belardi by Max Grinnell in “The Urbanologist”, http://theurbanologist.com/post/93311675301/why-do-architects-still-draw, [30/07/2014]

Paolo Belardi recently wrote the compelling work "Why Architects Still Draw?" (MIT Press) and it’s a thoughtful read on why dedication to this basic skill is a font for creativity, meditation, and serendipity. He responded to my queries below and you’ll find that his responses are also creative and meditative.

In your introduction, you talk about training architects who know both technical skills and have a certain sense of culture. Have these worlds grown so far apart in the training of architects?

For anyone who works in architecture, the culture dimension is is so fundamental that you can’t do without it—though today it tends to be overwhelmed by digital techniques. This above all when you draw, because the eye sees what the mind knows. It’s not a coincidence that the more thing we know, the more things we see. The beauty of a landscape, for example, doesn’t exist in and of itself but rather is a mental construction that we perceive only after someone has revealed it to us, and only after we’ve made it our own after study. In other words, the beauty of a landscape is not a cause but rather an effect of the culture of the observer.

In his Italian Journey, Johann Wolfgang Goethe, arriving at the gates of Rome, confesses to not feel free in his judgment of what he will see, as he feels conditioned by the knowledge of the ancient classics. Just the same today—keeping in mind the fundamental role played by cinematographic production in the field of defining the identity of places—when we have to ask ourselves what the idea of the Eternal City is for foreigners. Is it the one of the cursed heroes of Pier Paolo Pasolini, the intrusive paparazzi of Federico Fellini, the solemn balance of Peter Greenaway, or the banal lies of Paolo Sorrentino?

You speak of the importance of serendipity in architecture, and more broadly, in the time we have on this Earth. What are the moments in which we can feel the closest connection to the built environment? Might you share with me a couple recent “Eureka” moments

I’m used to drawing a lot and without immediate goals (especially during boring business meetings) so that later I can page through my notebooks and feed my figurative repertoire with a healthy, creative misunderstanding. It’s perhaps the most effective technique for planning serendipity through an “emotional push” that only imperfect comprehension can give to the act of imagining. In that sense, my creativity (if I have any) is cultivated in a continuous way, not sudden Eurekas.

That said, there was one moment where I was present at a Eureka moment. It was when I involved Wolf Prix, the leader of a Viennese studio called Himmelb(l)au, in the project to cover a street made in the sixteenth century by the great architect Galeazzo Alessi in the heart of Perugia, the city where I live and work. Prix didn’t know Perugia at all, only by the graphic and photographic documentation I had sent him via email. Despite that, when he got to the place and sat down at a café table for a caffè americano, he grabbed a napkin and—in just a few seconds—sketched out the idea for the project. It was a helix à la Leonardo that wouldn’t just protect the street from the weather, but would also produce the energy necessary to sustain itself with the wind and the sun.

Has there ever been a moment where you were without pencil and paper and thought “Drat, I wish I had captured that.” Can you give us an example or two?

Yes, when my daughter Angelica (now eleven years old) was born. Knowing that I would be there for the birth, I did what all fatehrs do: I got a videocamera. But when my daughter’s head emerged from my wife’s body, I felt the powerful desire to capture a moment that in a certain way is miraculous. It’s a moment when happiness and pain are one and which, for a second, I felt linked in an ideal way to humanity. A few years ago the artist Marni Kotak gave birth to her first son in a New York art gallery to a crowd of onlookers. She justified her performance by affirming that “giving birth to a baby is the most direct testimony of the creative force of life and, therefore, the highest form of art” though she was roundly criticized as being an exhibitionist. Personally I think that the reality show dreamed up by Kotak was right on.

During your travels in the United States, have you ever found any buildings or sections of the built environment that speak to your own personal preferences as an architect?

I’ve traveled widely in the States, along with my students. Inevitably, I was impressed by New York precisely because there is no space, and by Los Angeles because it’s so difficult to orient oneself there. But I was even more impressed by the lighthouses on the coast of New England, by the covered bridges in Quebec, and by the colonial-style houses in Florida. To be even more specific, I was moved by two environmental conditions that were complete opposites, but which open the doors of architecture in the third millennium: one hung towards the heaven and the other sinking into the earth. I’m talking about the ancient Acoma Pueblo, better known as Sky City because of its dominant position on the peak of a mesa in New Mexico, and the underground addition to the law school designed by Gunnar Birkerts on the campus of the University of Michigan.

Is there a city that you have yet to visit which you would like to map and explore with your mind, pencil, and a sketchbook?

Precisely because they have not yet been founded and not yet discovered, I would like to have the privilege of walking through the “invisible cities” that are the protagonists of the work of the same name by Italo Calvino. I’m thinking here of Laudomia, the “double city”, and of Melania, “the city of dialogue”, or Zoe “the city of indivisible existence”. Of course it would be a trip bumped by the difficulties of perspective, but it would be worth it. At the end of it I could draw a magical atlas like Marco Polo gave to Kublai Khan, the emperor of the Tartars, in which the invisible had been rendered visible by drawing.

There is much fetishizing of signature architecture landmarks (the Colosseum, Burj Khalifa and others) What can close explorations of those everyday, hum-drum, quotidian buildings tell us? The common post office? A low-slung suburban mall? Or others?

Architecture is the art of the real world. Consequently the quality of a city, much more than signature architecture landmarks, depends on the diffused character of anonymous normality. This is even more apparent in the era of sustainability, above all in Italy. It’s hard to deny that, paging through architectural magazines, it’s almost as if lightness, immateriality, and transparency capture by themselves the concept of sustainability. Just like it seems that a building covered with double-paned windows and equipped with photovoltaic panels is necessarily more sustainable that a building covered in cut stone. Nothing is more false.

It’s true that designing in a sustainable way means avoiding wasting natural resources and putting leftovers to good use, so it’s not hard to realize that the most sustainable complexes in the history of architecture are Italian city centers. They grew by implosion, minimizing the use of space, where each stone, each brick, each capital was not thrown out in some suburban junkyard but rather was reused to build on the already built: over, under, in the middle, and inside of the pre-existing structures. I’m thinking here of the Arch of Constantine in Rome and the Baptistery of Saint John in Florence, made of marble slabs from the ruin of some even more ancient building. It’s the same with the Cancello neighborhood in Formia: a Roman amphitheater that in the middle ages was converted into a huge apartment building. Because sustainability—for those of us who are children of Leon Battista Alberti and Donato Bramante—is not a chimera, but rather is part of our everyday life and work. And, as always, it’s a guarantor of personality and identity.

Interview translated from Italian by Zachary Nowak

Il fattore T

Il surplus estetico delle stratificazioni architettoniche

da Paolo Belardi, Il rilievo insolito. Irrilevabile, irrilevante, irrilevato, Quattroemme, 2001

"Uno dei più grossi lavori di quest’anno fu di scavare dall’alto in basso, a strati, una grossa massa di terra rimasta ancora intatta sul lato ovest e sud di Pergamo. Questo scavo aveva il massimo interesse per la scienza perché al centro dell’acropoli i Romani avevano distrutto le mura delle abitazioni dei più antichi strati superiori, per ottenere una piattaforma, mentre qui, fuori della Pergamo della seconda città, quella bruciata, e più vicino al muro dell’acropoli romana, le mura delle abitazioni sono conservate con le loro fondamenta per circa un metro di altezza in media. Esse presentano quattro insediamenti, che si sono susseguiti l’uno sull’altro dopo la rovina dell’ultima città preistorica, e ancora al di sotto, prima di raggiungere il terreno di base della seconda città, si trovano le mura delle abitazioni di altri tre insediamenti preistorici che si sono susseguiti l’uno sull’altro” (Heinrich Schliemann).

Quando guardiamo le architetture del passato, si tratti di una parte di città o anche più semplicemente di un singolo edificio, c’interessiamo prevalentemente della loro configurazione; nel senso che in genere è proprio la forma, e quindi l’immagine di un manufatto architettonico, al di là di qualsiasi ragione distributivo-strutturale, quella che percepiamo. Non solo. La forma che memorizziamo, almeno nei casi in cui le nostre attenzioni non comportano particolari intenzionalità analitiche, è per lo più quella attuale; come cioè la stessa si è venuta conformando, nel tempo, fino ai nostri giorni. Se ad esempio ci troviamo nella chiesa abbaziale di San Galgano, presso Siena, siamo colpiti dalla particolare condizione ipetrale e difficilmente ci poniamo il problema di ricostruire mentalmente la situazione spaziale originale. Ciò che al contrario ci emoziona è proprio l’eccezionalità della condizione diruta, con il pavimento erboso e i raggi solari filtranti attraverso le alte bifore della navata. Così come, nella loggia rinascimentale della basilica dei Santissimi Apostoli a Roma, il contrasto fra la dinamicità del primo ordine e il rigore dell’attacco a terra è determinato dalle alterazioni barocche dell’impianto originario, allorché, su disegno di Carlo Rainaldi, gli intercolunni del livello superiore vengono prima murati, quindi parzialmente sfondati con l’introduzione di ampie finestrature decorate e, infine, coronati con una balaustra di nuova invenzione. In entrambi i casi non interessa più di tanto il fatto che le due configurazioni formali sono state determinate da eventi assolutamente estranei alle intenzionalità progettuali originarie (lo smantellamento della copertura causato dalla negligenza dell’abate commendatario Girolamo Vitelli, nel caso dell’abbazia cistercense, e i lavori di ristrutturazione funzionale promossi dal cardinale Brancati di Lauria, nel caso della basilica romana): ciò che percepiamo e memorizziamo sono comunque le stratificazioni architettoniche finali sotto i nostri occhi (1). Stratificazioni architettoniche peraltro generate non solo da processi di costruzione, ma anche di decostruzione. Infatti, se la basilica dei Santissimi Apostoli si presenta come un sistema complesso di segni sovrapposti, che tradiscono lo sfogliamento progressivo della composizione originaria, la chiesa abbaziale di San Galgano trova forza espressiva proprio nella condizione di rudere (forse la più drammatica forma di decostruzione), in quanto l’unitarietà del manufatto architettonico di partenza è negato dalla decomposizione strutturale e, con essa, dal progressivo riassorbimento nel paesaggio naturale.

D’altra parte, consapevoli di come un’architettura stratificata comporti un grado di complessità e un’individualità non parimenti riscontrabile in un manufatto o comunque in una struttura urbana concepita unitariamente, avvertiamo, seppure inconsciamente, lo spessore dei pensieri sedimentati e siamo coinvolti proprio da quegli esempi in cui l’innovazione appare talmente debitrice alla situazione preesistente da risultare altrimenti gratuita; in un certo senso le stesse motivazioni che, in un passo de Il fauno di marmo di Nathaniel Hawthorne, spingono una comitiva di artisti anglo-americani, impegnati nella classica passeggiata romana al chiaro di luna, a deviare dal percorso diretto, dal Foro di Traiano al Colosseo, “per poter ammirare [...] il portico di un tempio dedicato a Minerva [...] all’interno del quale si è stabilito un macellaio, con l’ingresso aperto in un fianco” (2). Ansia di manierismo? Gusto del pittoresco? Forse, ma più ancora l’esigenza di marcare lo scarto fra collocazione e dislocazione, fra modello e invenzione; esigenza che, implicitamente, chiama in causa il concetto strutturalista di palinsesto e, con esso, quelle ambiguità architettoniche impreviste, in quanto non programmate nel progetto originario, che Robert Venturi definisce lucidamente “contraddizioni evidenziate” (3). Nel palazzo Tarugi di Montepulciano, ad esempio, la condizione d’angolo, involontariamente esaltata dall’occlusione funzionale del loggiato superiore, prevale sulla centralità dell’organismo concepito da Antonio da Sangallo il Vecchio? E ancora, nella basilica di San Venanzio a Camerino, il fuori scala è imputabile ai preziosismi del portale trecentesco o piuttosto all’ordine gigante del pronao neoclassico anteposto da Luigi Poletti nell’Ottocento? Mentre, all’opposto, proviamo una qualche estraneità rispetto ai manufatti architettonici rimasti immutati nel corso dei secoli: simulacri di una compiutezza che, in un certo senso, ci insospettisce e conferisce agli stessi un carattere più archeologico-museale che non schiettamente urbano. Basti pensare, ad esempio, alla ricostruzione del palazzo della Mercanzia di Bologna o, più ancora, all’integrità monotonale di interi centri storici cristallizzati nel tempo come Carcassonne e Toledo. Sappiamo bene, infatti, che una qualsiasi architettura, per assurgere a fatto urbano, deve necessariamente evolversi come struttura dialettica, assumendo un ruolo significante nell’ambito della geografia urbana non solo in virtù della mera permanenza topografica, ma anche e soprattutto a causa delle successive modificazioni indotte nel tempo. Avviene così che la concatenazione di esiti formali eterogenei, magari anche contraddittori, costituisce a buon diritto una categoria interpretativa autonoma, che di per sé prescinde qualsiasi catalogazione meramente stilistico-gerarchica e, di contro, propone un’ampia campionatura delle potenzialità integrative fra progetto e preesistenze. In questo senso l’oggetto del nostro interesse può essere rappresentato dal teatro Sanzio di Urbino (sovrapposto da Vincenzo Ghinelli nell’Ottocento al cinquecentesco torrione dell’Abbondanza di Francesco di Giorgio Martini) come dall’arena di Tarazona (edificata nel Settecento come plaza de toros e solo successivamente trasformato in quartiere popolare), dalla basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi (che ingloba la chiesetta della Porziuncola) come dal Partenone di Atene (a lungo convertito in moschea) (4). Consideriamo per un momento, in proposito, il caso emblematico del monastero di Santa Caterina, nel cuore Sinai: una struttura conventuale cresciuta intorno alla cappella fatta erigere nel IV secolo sul luogo del roveto ardente e che, nel tempo, ha assunto l’aspetto di una pittoresca cittadella fortificata in virtù di continue, quanto disinvolte, addizioni edilizie e, soprattutto, a seguito dell’erezione del recinto murario voluto dall’imperatore Giustiniano a protezione dalle scorrerie delle tribù nomadi. Considerata a sé, nessuna delle singole strutture architettoniche incorporate appare eccezionale, mentre è proprio la forte impressione trasmessa dall’insieme a giustificare la sensazione di trovarci di fronte a una microcittà: un vero e proprio palazzo-città che, pur in assenza di un disegno programmatico, presenta una straordinaria unitarietà compositiva, che in qualche modo incarna l’ideale estetico di Giacomo Leopardi quando, nello Zibaldone, sostiene che “al piacere contribuisce la varietà, l’incertezza, il non vedere tutto e il potersi perciò spaziare con l’immaginazione riguardo a ciò che non si vede […] – perché - il piacere dell’incertezza e della varietà prevale a quello dell’apparente infinità, e dell’immensa uniformità” (5). In questo senso la varietà, l’incertezza, il non vedere subito tutto, diventano la possibilità di accedere con l’immaginazione a ciò che non è visibile, riconoscendo una qualità intrinseca alle complicazioni indotte dai processi di modificazione.

Ma c’è dell’altro. Infatti è solo percorrendo le vie di uno qualsiasi dei centri storici europei che, grazie alla percezione del ritmo incalzante generato dalle irregolarità impreviste oltre che dai repentini cambiamenti di scala, riusciamo a convincerci di come tali eventi possono essere prodotti sempre e soltanto da quel lavoro collettivo cui Eisenman riconosce la capacità di conferire il crisma della intrasferibilità: Two pieces: the quarry and the palimpsest ... Now you take the stones and build one project. Someone else will take the stones from your project and buid something else ... We start from the palimpsest which is the superposition of two pieces which then becomes a quarry and then you subtract from the palimsest leaving the trace of the former superposition, but also the trace of the subtraction, so in other words we are talking about “chora”. The combination of the superposition of palimpsest and quarry gives you “chora” (6). In effetti, se un modello tipologico, in quanto coerente e unitario, può essere ragionevolmente riproposto anche in contesti diversi, non potremo mai trasferire integralmente, a meno di artificiose forzature, la climax pittoresca del rione San Pellegrino di Viterbo o le sovradiacenze del palazzo del Popolo di Ascoli Piceno, perché intimamente connesse e strutturate, nei processi combinatori dei diversi addendi, alle peculiarità dell’hic et nunc; così come nello sfondo del San Sebastiano di Andrea Mantegna, dove alcuni edifici classici in disfacimento, insieme a un acquedotto romano con i fornici utilizzati a botteghe e a un arco trionfale sopraelevato, disegnano uno spaccato architettonico in cui l’astratto rigore geometrico rinascimentale attinge forza espressiva proprio dalle complicazioni di una città costruita e decostruita pezzo per pezzo dal fattore T (tempo). Così, seppure non conferiremo mai sufficiente importanza alla complessità degli esiti finali e nonostante la città tenda a eludere i perimetri angusti di qualsiasi sovrastruttura critica artificiosamente imposta, appare comunque conveniente rilevare, organizzandola razionalmente, la sistematicità di processi formativi la cui oggettiva necessità è testimoniata proprio dalla ricorrenza in ambiti e culture profondamente lontane, sia temporalmente che geograficamente. Esemplificativa in proposito la celebre Veduta ideale di piazza italiana di Karl Friedrich Shinkel, un curioso montaggio eclettico in cui il sommo architetto prussiano, frantumando le barriere spazio-temporali, accosta con disinvoltura memorie archeologiche romane e pavimentazioni rinascimentali, le Procuratie e i dioscuri del Quirinale. Il risultato è uno scorcio urbano evidentemente immaginario, almeno nei suoi esiti formali, che tuttavia potrebbe sussistere realmente qualora, in qualche luogo, si fossero presentate le condizioni per il concretarsi di una tale contaminazione architettonica.

Nondimeno, dall’analisi di un qualsiasi fatto urbano, appare enucleabile, all’interno delle diverse sedimentazioni, una prima grande distinzione fra quelle modificazioni architettoniche che non comportano sensibili variazioni nell’inviluppo volumetrico delle preesistenze (Stratificazioni senza variazione di sagoma) e, all’opposto, quelle modificazioni architettoniche che comportano sostanziali alterazioni dello stesso (Stratificazioni con variazione di sagoma).

Risultando le Stratificazioni senza variazione di sagoma articolate in processi di:

- Metamorfosi (trasformazione interna da una organizzazione spaziale ad un’altra) ;

- Inglobamento/Inclusione (incorporazione di uno o più manufatti preesistenti o inserimento, all’interno di un corpo edilizio, di uno o più manufatti indipendenti);

- Trasferimento (scomposizione e ricostruzione, in nuovi contesti, di un intero manufatto architettonico).

Mentre all’interno delle Stratificazioni con variazione di sagoma appaiono enucleabili processi di:

- Addizione (accumulazione di interi corpi edilizi o di nuovi elementi architettonici intorno ad un nucleo originario);

- Sottrazione (rimozione, deliberata e non, di parti di un manufatto architettonico);

- Sovrapposizione (edificazione, superiormente al manufatto originario, di nuovi corpi edilizi).

Considerando poi che, come facilmente riscontrabile, la maggior parte delle architetture stratificate è riconducibile a combinazioni di volta in volta diverse, sia qualitativamente che quantitativamente, delle categorie dinamiche elementari sopra elencate, se non addirittura di tutte simultaneamente. Basti pensare ai casi emblematici del palazzo di Diocleziano a Spalato, dell’anfitetro di Nimes e della Rocca Paolina a Perugia. Laddove, nei primi due esempi, il palazzo imperiale e l’anfiteatro romano si trasformano spontaneamente in altrettanti nuclei cittadini; mentre, nel terzo, l’antico quartiere dei Baglioni viene convertito in fortezza papale da Antonio da Sangallo il Giovane che, con spirito antiquario, preserva parte del tessuto edilizio del colle Landone come sostruzione. Episodi architettonici, questi, così complessi e intricati da renderci pienamente coscienti del surplus estetico delle stratificazioni architettoniche; perché, da sempre, “le ferite di una città raccontano la sua storia meglio di qualsiasi libro o documento” (7).

Note

1 ”Esiste un altro luogo concettuale fondamentale [...] si tratta dell’idea di stratificazione. Se io osservo un disegno che mi restituisce la sovrapposizione di diverse giaciture di resti, ad esempio una planimetria del Foro Romano con in rosso le murature repubblicane, in giallo quelle del primo impero e in blu le tracce delle edificazioni del terzo secolo dopo Cristo, mi confronto con un’immagine che "visivamente" si presenta come un sistema di segni che si scompone nelle sue parti quasi per un percepibile movimento. Attraverso una sorta di accelerazione mentale posso letteralmente assistere allo "sfogliamento" progressivo di questo testo edilizio” (F. Purini, La forma storica della decostruzione nella architettura italiana, in B. Bottero (a cura di), Decostruzione in architettura e filosofia, Milano 1991, p. 53).

2 N. Hawthorne, Il fauno di marmo, Roma 1945, pp. 63-64.

3 R. Venturi, Complessità e contraddizioni nell’architettura, Bari 1980, pp. 69-84.

4 “É evidente che ogni cosa ha una sua funzione a cui deve rispondere ma la cosa non finisce lì perché le funzioni variano nel tempo. É stata sempre questa una mia affermazione di carattere scientifico che ho tratto dalla storia della città e dalla storia della vita dell’uomo: la trasformazione di un palazzo, di un anfiteatro, di un convento, di una casa e dei loro diversi contesti. Mi sono sempre riferito a questo parlando dei monumenti perché ho visto palazzi antichi abitati da molte famiglie, conventi trasformati in scuole, anfiteatri trasformati in campi da pallone e questo è sempre avvenuto meglio dove non è intervenuto l’architetto né qualche sagace amministratore” (A. Rossi, Autobiografia scientifica, Milano 1999, p. 107).

5 G. Leopardi, Zibaldone, ed. W. Binni, I, Firenze 1969, p. 484.

6 P. Eisenman, Interview Peter Eisenman + Lynn Breslin, “Space Design”, 3, 1986, p. 65.

7 W. Wenders, L’atto di vedere, Milano 1992, p. 90.

da Paolo Belardi, Il rilievo insolito. Irrilevabile, irrilevante, irrilevato, Quattroemme, 2001

"Uno dei più grossi lavori di quest’anno fu di scavare dall’alto in basso, a strati, una grossa massa di terra rimasta ancora intatta sul lato ovest e sud di Pergamo. Questo scavo aveva il massimo interesse per la scienza perché al centro dell’acropoli i Romani avevano distrutto le mura delle abitazioni dei più antichi strati superiori, per ottenere una piattaforma, mentre qui, fuori della Pergamo della seconda città, quella bruciata, e più vicino al muro dell’acropoli romana, le mura delle abitazioni sono conservate con le loro fondamenta per circa un metro di altezza in media. Esse presentano quattro insediamenti, che si sono susseguiti l’uno sull’altro dopo la rovina dell’ultima città preistorica, e ancora al di sotto, prima di raggiungere il terreno di base della seconda città, si trovano le mura delle abitazioni di altri tre insediamenti preistorici che si sono susseguiti l’uno sull’altro” (Heinrich Schliemann).

Quando guardiamo le architetture del passato, si tratti di una parte di città o anche più semplicemente di un singolo edificio, c’interessiamo prevalentemente della loro configurazione; nel senso che in genere è proprio la forma, e quindi l’immagine di un manufatto architettonico, al di là di qualsiasi ragione distributivo-strutturale, quella che percepiamo. Non solo. La forma che memorizziamo, almeno nei casi in cui le nostre attenzioni non comportano particolari intenzionalità analitiche, è per lo più quella attuale; come cioè la stessa si è venuta conformando, nel tempo, fino ai nostri giorni. Se ad esempio ci troviamo nella chiesa abbaziale di San Galgano, presso Siena, siamo colpiti dalla particolare condizione ipetrale e difficilmente ci poniamo il problema di ricostruire mentalmente la situazione spaziale originale. Ciò che al contrario ci emoziona è proprio l’eccezionalità della condizione diruta, con il pavimento erboso e i raggi solari filtranti attraverso le alte bifore della navata. Così come, nella loggia rinascimentale della basilica dei Santissimi Apostoli a Roma, il contrasto fra la dinamicità del primo ordine e il rigore dell’attacco a terra è determinato dalle alterazioni barocche dell’impianto originario, allorché, su disegno di Carlo Rainaldi, gli intercolunni del livello superiore vengono prima murati, quindi parzialmente sfondati con l’introduzione di ampie finestrature decorate e, infine, coronati con una balaustra di nuova invenzione. In entrambi i casi non interessa più di tanto il fatto che le due configurazioni formali sono state determinate da eventi assolutamente estranei alle intenzionalità progettuali originarie (lo smantellamento della copertura causato dalla negligenza dell’abate commendatario Girolamo Vitelli, nel caso dell’abbazia cistercense, e i lavori di ristrutturazione funzionale promossi dal cardinale Brancati di Lauria, nel caso della basilica romana): ciò che percepiamo e memorizziamo sono comunque le stratificazioni architettoniche finali sotto i nostri occhi (1). Stratificazioni architettoniche peraltro generate non solo da processi di costruzione, ma anche di decostruzione. Infatti, se la basilica dei Santissimi Apostoli si presenta come un sistema complesso di segni sovrapposti, che tradiscono lo sfogliamento progressivo della composizione originaria, la chiesa abbaziale di San Galgano trova forza espressiva proprio nella condizione di rudere (forse la più drammatica forma di decostruzione), in quanto l’unitarietà del manufatto architettonico di partenza è negato dalla decomposizione strutturale e, con essa, dal progressivo riassorbimento nel paesaggio naturale.

D’altra parte, consapevoli di come un’architettura stratificata comporti un grado di complessità e un’individualità non parimenti riscontrabile in un manufatto o comunque in una struttura urbana concepita unitariamente, avvertiamo, seppure inconsciamente, lo spessore dei pensieri sedimentati e siamo coinvolti proprio da quegli esempi in cui l’innovazione appare talmente debitrice alla situazione preesistente da risultare altrimenti gratuita; in un certo senso le stesse motivazioni che, in un passo de Il fauno di marmo di Nathaniel Hawthorne, spingono una comitiva di artisti anglo-americani, impegnati nella classica passeggiata romana al chiaro di luna, a deviare dal percorso diretto, dal Foro di Traiano al Colosseo, “per poter ammirare [...] il portico di un tempio dedicato a Minerva [...] all’interno del quale si è stabilito un macellaio, con l’ingresso aperto in un fianco” (2). Ansia di manierismo? Gusto del pittoresco? Forse, ma più ancora l’esigenza di marcare lo scarto fra collocazione e dislocazione, fra modello e invenzione; esigenza che, implicitamente, chiama in causa il concetto strutturalista di palinsesto e, con esso, quelle ambiguità architettoniche impreviste, in quanto non programmate nel progetto originario, che Robert Venturi definisce lucidamente “contraddizioni evidenziate” (3). Nel palazzo Tarugi di Montepulciano, ad esempio, la condizione d’angolo, involontariamente esaltata dall’occlusione funzionale del loggiato superiore, prevale sulla centralità dell’organismo concepito da Antonio da Sangallo il Vecchio? E ancora, nella basilica di San Venanzio a Camerino, il fuori scala è imputabile ai preziosismi del portale trecentesco o piuttosto all’ordine gigante del pronao neoclassico anteposto da Luigi Poletti nell’Ottocento? Mentre, all’opposto, proviamo una qualche estraneità rispetto ai manufatti architettonici rimasti immutati nel corso dei secoli: simulacri di una compiutezza che, in un certo senso, ci insospettisce e conferisce agli stessi un carattere più archeologico-museale che non schiettamente urbano. Basti pensare, ad esempio, alla ricostruzione del palazzo della Mercanzia di Bologna o, più ancora, all’integrità monotonale di interi centri storici cristallizzati nel tempo come Carcassonne e Toledo. Sappiamo bene, infatti, che una qualsiasi architettura, per assurgere a fatto urbano, deve necessariamente evolversi come struttura dialettica, assumendo un ruolo significante nell’ambito della geografia urbana non solo in virtù della mera permanenza topografica, ma anche e soprattutto a causa delle successive modificazioni indotte nel tempo. Avviene così che la concatenazione di esiti formali eterogenei, magari anche contraddittori, costituisce a buon diritto una categoria interpretativa autonoma, che di per sé prescinde qualsiasi catalogazione meramente stilistico-gerarchica e, di contro, propone un’ampia campionatura delle potenzialità integrative fra progetto e preesistenze. In questo senso l’oggetto del nostro interesse può essere rappresentato dal teatro Sanzio di Urbino (sovrapposto da Vincenzo Ghinelli nell’Ottocento al cinquecentesco torrione dell’Abbondanza di Francesco di Giorgio Martini) come dall’arena di Tarazona (edificata nel Settecento come plaza de toros e solo successivamente trasformato in quartiere popolare), dalla basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi (che ingloba la chiesetta della Porziuncola) come dal Partenone di Atene (a lungo convertito in moschea) (4). Consideriamo per un momento, in proposito, il caso emblematico del monastero di Santa Caterina, nel cuore Sinai: una struttura conventuale cresciuta intorno alla cappella fatta erigere nel IV secolo sul luogo del roveto ardente e che, nel tempo, ha assunto l’aspetto di una pittoresca cittadella fortificata in virtù di continue, quanto disinvolte, addizioni edilizie e, soprattutto, a seguito dell’erezione del recinto murario voluto dall’imperatore Giustiniano a protezione dalle scorrerie delle tribù nomadi. Considerata a sé, nessuna delle singole strutture architettoniche incorporate appare eccezionale, mentre è proprio la forte impressione trasmessa dall’insieme a giustificare la sensazione di trovarci di fronte a una microcittà: un vero e proprio palazzo-città che, pur in assenza di un disegno programmatico, presenta una straordinaria unitarietà compositiva, che in qualche modo incarna l’ideale estetico di Giacomo Leopardi quando, nello Zibaldone, sostiene che “al piacere contribuisce la varietà, l’incertezza, il non vedere tutto e il potersi perciò spaziare con l’immaginazione riguardo a ciò che non si vede […] – perché - il piacere dell’incertezza e della varietà prevale a quello dell’apparente infinità, e dell’immensa uniformità” (5). In questo senso la varietà, l’incertezza, il non vedere subito tutto, diventano la possibilità di accedere con l’immaginazione a ciò che non è visibile, riconoscendo una qualità intrinseca alle complicazioni indotte dai processi di modificazione.

Ma c’è dell’altro. Infatti è solo percorrendo le vie di uno qualsiasi dei centri storici europei che, grazie alla percezione del ritmo incalzante generato dalle irregolarità impreviste oltre che dai repentini cambiamenti di scala, riusciamo a convincerci di come tali eventi possono essere prodotti sempre e soltanto da quel lavoro collettivo cui Eisenman riconosce la capacità di conferire il crisma della intrasferibilità: Two pieces: the quarry and the palimpsest ... Now you take the stones and build one project. Someone else will take the stones from your project and buid something else ... We start from the palimpsest which is the superposition of two pieces which then becomes a quarry and then you subtract from the palimsest leaving the trace of the former superposition, but also the trace of the subtraction, so in other words we are talking about “chora”. The combination of the superposition of palimpsest and quarry gives you “chora” (6). In effetti, se un modello tipologico, in quanto coerente e unitario, può essere ragionevolmente riproposto anche in contesti diversi, non potremo mai trasferire integralmente, a meno di artificiose forzature, la climax pittoresca del rione San Pellegrino di Viterbo o le sovradiacenze del palazzo del Popolo di Ascoli Piceno, perché intimamente connesse e strutturate, nei processi combinatori dei diversi addendi, alle peculiarità dell’hic et nunc; così come nello sfondo del San Sebastiano di Andrea Mantegna, dove alcuni edifici classici in disfacimento, insieme a un acquedotto romano con i fornici utilizzati a botteghe e a un arco trionfale sopraelevato, disegnano uno spaccato architettonico in cui l’astratto rigore geometrico rinascimentale attinge forza espressiva proprio dalle complicazioni di una città costruita e decostruita pezzo per pezzo dal fattore T (tempo). Così, seppure non conferiremo mai sufficiente importanza alla complessità degli esiti finali e nonostante la città tenda a eludere i perimetri angusti di qualsiasi sovrastruttura critica artificiosamente imposta, appare comunque conveniente rilevare, organizzandola razionalmente, la sistematicità di processi formativi la cui oggettiva necessità è testimoniata proprio dalla ricorrenza in ambiti e culture profondamente lontane, sia temporalmente che geograficamente. Esemplificativa in proposito la celebre Veduta ideale di piazza italiana di Karl Friedrich Shinkel, un curioso montaggio eclettico in cui il sommo architetto prussiano, frantumando le barriere spazio-temporali, accosta con disinvoltura memorie archeologiche romane e pavimentazioni rinascimentali, le Procuratie e i dioscuri del Quirinale. Il risultato è uno scorcio urbano evidentemente immaginario, almeno nei suoi esiti formali, che tuttavia potrebbe sussistere realmente qualora, in qualche luogo, si fossero presentate le condizioni per il concretarsi di una tale contaminazione architettonica.

Nondimeno, dall’analisi di un qualsiasi fatto urbano, appare enucleabile, all’interno delle diverse sedimentazioni, una prima grande distinzione fra quelle modificazioni architettoniche che non comportano sensibili variazioni nell’inviluppo volumetrico delle preesistenze (Stratificazioni senza variazione di sagoma) e, all’opposto, quelle modificazioni architettoniche che comportano sostanziali alterazioni dello stesso (Stratificazioni con variazione di sagoma).

Risultando le Stratificazioni senza variazione di sagoma articolate in processi di:

- Metamorfosi (trasformazione interna da una organizzazione spaziale ad un’altra) ;

- Inglobamento/Inclusione (incorporazione di uno o più manufatti preesistenti o inserimento, all’interno di un corpo edilizio, di uno o più manufatti indipendenti);

- Trasferimento (scomposizione e ricostruzione, in nuovi contesti, di un intero manufatto architettonico).

Mentre all’interno delle Stratificazioni con variazione di sagoma appaiono enucleabili processi di:

- Addizione (accumulazione di interi corpi edilizi o di nuovi elementi architettonici intorno ad un nucleo originario);

- Sottrazione (rimozione, deliberata e non, di parti di un manufatto architettonico);

- Sovrapposizione (edificazione, superiormente al manufatto originario, di nuovi corpi edilizi).

Considerando poi che, come facilmente riscontrabile, la maggior parte delle architetture stratificate è riconducibile a combinazioni di volta in volta diverse, sia qualitativamente che quantitativamente, delle categorie dinamiche elementari sopra elencate, se non addirittura di tutte simultaneamente. Basti pensare ai casi emblematici del palazzo di Diocleziano a Spalato, dell’anfitetro di Nimes e della Rocca Paolina a Perugia. Laddove, nei primi due esempi, il palazzo imperiale e l’anfiteatro romano si trasformano spontaneamente in altrettanti nuclei cittadini; mentre, nel terzo, l’antico quartiere dei Baglioni viene convertito in fortezza papale da Antonio da Sangallo il Giovane che, con spirito antiquario, preserva parte del tessuto edilizio del colle Landone come sostruzione. Episodi architettonici, questi, così complessi e intricati da renderci pienamente coscienti del surplus estetico delle stratificazioni architettoniche; perché, da sempre, “le ferite di una città raccontano la sua storia meglio di qualsiasi libro o documento” (7).

Note

1 ”Esiste un altro luogo concettuale fondamentale [...] si tratta dell’idea di stratificazione. Se io osservo un disegno che mi restituisce la sovrapposizione di diverse giaciture di resti, ad esempio una planimetria del Foro Romano con in rosso le murature repubblicane, in giallo quelle del primo impero e in blu le tracce delle edificazioni del terzo secolo dopo Cristo, mi confronto con un’immagine che "visivamente" si presenta come un sistema di segni che si scompone nelle sue parti quasi per un percepibile movimento. Attraverso una sorta di accelerazione mentale posso letteralmente assistere allo "sfogliamento" progressivo di questo testo edilizio” (F. Purini, La forma storica della decostruzione nella architettura italiana, in B. Bottero (a cura di), Decostruzione in architettura e filosofia, Milano 1991, p. 53).

2 N. Hawthorne, Il fauno di marmo, Roma 1945, pp. 63-64.

3 R. Venturi, Complessità e contraddizioni nell’architettura, Bari 1980, pp. 69-84.

4 “É evidente che ogni cosa ha una sua funzione a cui deve rispondere ma la cosa non finisce lì perché le funzioni variano nel tempo. É stata sempre questa una mia affermazione di carattere scientifico che ho tratto dalla storia della città e dalla storia della vita dell’uomo: la trasformazione di un palazzo, di un anfiteatro, di un convento, di una casa e dei loro diversi contesti. Mi sono sempre riferito a questo parlando dei monumenti perché ho visto palazzi antichi abitati da molte famiglie, conventi trasformati in scuole, anfiteatri trasformati in campi da pallone e questo è sempre avvenuto meglio dove non è intervenuto l’architetto né qualche sagace amministratore” (A. Rossi, Autobiografia scientifica, Milano 1999, p. 107).

5 G. Leopardi, Zibaldone, ed. W. Binni, I, Firenze 1969, p. 484.

6 P. Eisenman, Interview Peter Eisenman + Lynn Breslin, “Space Design”, 3, 1986, p. 65.

7 W. Wenders, L’atto di vedere, Milano 1992, p. 90.

Sotto/Sopra

Il fascino del vivere ipogeo

da Paolo Belardi, Il rilievo insolito. Irrilevabile, irrilevante, irrilevato, Quattroemme, 2001

da Paolo Belardi, Il rilievo insolito. Irrilevabile, irrilevante, irrilevato, Quattroemme, 2001

C’è un curioso schizzo di Hans Hollein, dove la mitica nave transoceanica di Le Corbusier è ritratta nell’atto di sprofondare nel sottosuolo, che, al di là dell’evidente ironia, segna una svolta epocale, perché sancisce il definitivo fallimento delle megastrutture urbane (a cominciare proprio dalla ville radieuse) e ristabilisce il tradizionale connubio utopia-ipogeismo; un connubio peraltro profetizzato da Antonio Sant’Elia nel Manifesto dell’Architettura Futurista del 1914 (“la strada [...] si sprofonderà nella terra per parecchi piani - perché occorre - utilizzare i sotterranei” (1)), ma sostanzialmente misconosciuto dal modernismo, che all’opposto, insorgendo contro la drammatica precarietà delle abitazioni protoindustriali (allorché la classe operaia è confinata in malsani locali sotterranei), enfatizza la necessità biologica della luce e associa tout court connotazioni negative all’assenza della stessa. Esemplificative, in proposito, le scenografie del film Metropolis di Fritz Lang in cui il contrappunto fra i padroni e gli operai è rimarcato proprio dalle opposte ambientazioni: luminosi giardini pensili per i primi e lugubri sotterrani per i secondi.

Eppure, a ben guardare, lo spazio della caverna (di volta in volta giaciglio primordiale, rifugio, ma anche ritiro ascetico (2)) eccita da sempre l’immaginario collettivo, sollevando al contempo attrazioni ancestrali (l’alveo materno) e misteriose inquietudini (l’angoscia del sepolcro); secondo un intrigante rapporto di orrore-piacere che informa tutta la cultura classica (nessuno degli eroi epici si sottrae al cimento della discesa agli inferi) e investe conflittualmente la stessa religione cristiana. Laddove la caverna, nel tentativo di scongiurare qualsiasi rigurgito misterico-pagano, viene rappresentata iconograficamente come sede di oscure forze malefiche (nell’età medievale le immagini della spelonca e del dragone sono pressoché indissolubili), per quanto poi, paradossalmente, il cammino del cristianesimo incrocia continuamente quello dell’ipogeismo: dalla catacombe alle cripte, dai santuari rupestri alle dimore anacoretiche. Né d’altra parte il Novecento è esente da declinazioni ipogee. Il mito della montagna cosmica, infatti, ispira gran parte dell’architettura espressionista, contrassegnata da “visioni di città che, per Hermann Finsterlin, si plasmano in mareggiate di pietra continuamente percorribili nel loro involucro esterno e interno; per Carl Krayl, in selve di guglie dolomitiche; mentre altri architetti, quali Hans Sharoun e Poelzig, progettano interni di templi e teatri simili a pungenti o fiammeggianti caverne stalattitiche” (3); prefigurazioni immaginifiche, quelle espressioniste, che, unitamente all’Alpinearchitektur di Bruno Taut (in cui “intere montagne vengono trasformate, scavate o “completate” da segni cosmologici” (4)), preludono alla costituzione, nel 1933, del Groupe d’Etudes et Coordination de l’Urbanisme Souterrain, un’organizzazione ideata da Edouard Utudjian e finalizzata alla sensibilizzazione del grande pubblico per le virtualità ecologiche di un’auspicata ville en épaisseur. Ma l’impegno messianico dell’allievo di Perret trova scarsi proseliti. Infatti, nonostante l’episodicità delle architetture semitroglodite di Frank Lloyd Wright (che sprofonda nel suolo vegetale parti della Jacobs House e delle Cooperative Homesteads) e di Philip Johnson (Geier House), è solo nel cuore degli anni sessanta che le tendenze radicali riscoprono le valenze utopiche dell’habitat sotterraneo: dalle avveniristiche proposte di Paul Maymont per Parigi (una megalopoli lineare ricavata inferiormente all’alveo della Senna) alla Ville Cratère di Louis Chanéac (articolata in un sistema di cavità artificiali interconnesse), dalla Subartic City di Ralph Erskine agli insediamenti neoanasazi di Paolo Soleri (scavati nella roccia e climatizzati mediante lo sfruttamento dell’energia eolico-solare): Arcoindian, Infrababel, Theology ecc. Non a caso l’impasse psicologico-culturale nei confronti dell’abitare ipogeo è superato contestualmente diffusione della propensione hippie per “il vivere armonioso nella natura”e, ancorpiù, a seguito della crisi energetica indotta dall’embargo petrolifero nei primi anni settanta. Sono, infatti, le esigenze di salvaguardia ambientale (la coscienza del territorio come bene limitato, la lotta agli agenti inquinanti ecc.) unitamente alle rinnovate tecniche di controllo ambientale (5) (le stesse in cui confidavano Boccioni e Sant’Elia) ad ampliare le prospettive di un sottosuolo non più interpretabile riduttivamente quale mero spazio rituale-cultuale, quanto piuttosto come preziosa protesi dell’esistente. Così, parallelamente alla proliferazione di architetture sempre più trasparenti e rarefatte, l’architettura dell’ultimo scorcio del XX secolo annovera comunque imprese ipogee (6) nel cui elenco risaltano la concretezza di Gunnar Birkerts e la poeticità di Emilio Ambasz. Birkerts, infatti, recuperando il senso più profondo della lezione impartita da William Morgan sia da un punto di vista teorico (redigendo una meticolosa catalogazione tipologica (7) articolata in shaped hills, mounds, retained earth, shafts, terraces, tunnels e caves) che da un punto di vista applicativo (costruendo numerose abitazioni ipogee: Dune House, Forest House, Hilltop House ecc.), si “è guadagnato – sul campo - la fama di esperto in espansioni sotterranee” (8). Soprattutto con l’ampliamento della Law Library di Ann Arbor, realizzata nel campus dell’University of Michigan ed esemplare proprio perché “elaborata nel rispetto dell’edificio originario” (9): occasione in cui Birkerts, dopo avere a lungo indugiato su ipotesi superficiali, opta per una soluzione completamente ipogea, occupando il sottosuolo dell’esigua area disponibile e ritagliando, in corrispondenza dell’edificio neogotico preesistente, un’asola vetrata capace di garantire, in virtù di un sofisticato sistema di pareti specchianti, l’afflusso della luce naturale all’interno della biblioteca nonché l’integrazione percettiva tra interno ed esterno. Mentre Ambasz, nel Botanical Center di San Antonio, rimodella il terreno collinare e ricava mimeticamente, al di sotto dei diversi tumuli artificiali, altrettante serre botaniche, caratterizzata da condizioni climatiche autonome e denunciate visivamente da misteriose cuspidi vetrate which give the roofs a hieratic presence as an arrangement of secular temples sitting serenely in the landscape (10).

Tuttavia, nonostante il successo delle fascinose architetture di Birkerts e di Ambasz, l’ipogeismo continua a rappresentare una sorta di nicchia disciplinare, frequentata manieristicamente piuttosto che indagata criticamente. Peraltro, se nel resto dell’Europa la sensibilità ambientalista impone talora di per sé l’adozione di soluzioni interrate (dal museo dell’orologio a La Chaux-de-Fonds di Pierre Zolley alla stazione radio di Gustav Peichl ad Aflenz fino al centro termale di Otto Glaus a Baden Baden), in Italia sono gli stessi ordinamenti legislativi (segnatamente le norme igienico-sanitarie, per lo più inadeguate alle potenzialità del progresso tecnologico) a scoraggiare qualsiasi forma di ipogeismo, limitando la realizzazione di locali interrati a ragioni di mera convenienza volumetrica e, quindi, associando idealmente ipogeismo e abusivismo; tanto da avvalorare il convincimento comune che tende a interpretare le abitazioni interrate come ripiego. E di ripiego certo si tratta, se si considerano gli scantinati, per lo più insalubri, dei nostri centri storici (mai concepiti a fini propriamente abitativi), ma non se si pensa alle qualità ambientali dei Sassi di Matera (una volta eliminate le cause prime del disagio: sovraffollamento, promiscuità con il bestiame e carenza di servizi) o, più ancora, alle rare realizzazioni ipogee sfuggite alla censura normativa, quali ad esempio i progetti di Roberto Gabetti e Aimaro Isola per Sestrière, Volterraio all’Isola d’Elba e, soprattutto, Ivrea: un crescent residenziale incassato nel terreno (11) che, con la propria innovatività tipologica, costituisce la prova tangibile di come, manipolando la crosta terrestre e controllando opportunamente il progetto in sezione (vero e proprio luogo ideativo), si possono concepire residenze non solo perfettamente funzionali, ma anche e soprattutto piacevoli, contrapponendo modelli inediti alla rigida anomia degli epigoni tardo-razionalisti e riscoprendo valori precipui dell’abitare (l’intimità, la singolarità, il senso di protezione) troppo a lungo sacrificati in nome di una presunta, quanto distorta, idea della modernità.

Note

1 A. Sant’Elia, L’Architettura futurista. Manifesto dell’11 luglio 1914, in R. Gabetti (a cura di), La nuova architettura e i suoi ambienti, Torino 1985, p. 39.

2 P. Supik, Forme dell’architettura trogloditica, in G. Cataldi (a cura di), Le ragioni dell’abitare, Firenze 1988, pp. 234-248.

3 M. Nicoletti, L’architettura delle caverne, Roma-Bari 1980, p. 20.

4 M. Nicoletti, op. cit., p. 20.

5 “La città sotterranea evoca a tutta prima immagini cupe; fa pensare alle necropoli; alle coketowns, ai rifugi atomici. Evoca thanatos piuttosto che eros. Nel secolo di Orwell, la città ipogea fa pensare a un formicaio automatizzato in cui gli uomini vivono la loro ‘notte cosmica’. Lewis Munford nella Città nella Storia (The City in History) scrisse parole di critica tagliente: ‘La città sotterranea esige la sorveglianza continua di uomini vivi, costretti anch’essi a starsene sottoterra; e questa imposizione è poco meno che una inumazione prematura o, nella migliore delle ipotesi, prelude a quell’esistenza incapsulata che sarà la sola aperta a coloro che considerano il progresso meccanico la principale giustificazione dell’avventura umana’. Il tono apocalittico di Munford, in certa misura legittimo, non teneva in troppo conto il potere dei media elettronici che frantumando le barriere dello spazio e del tempo consentono di gestire dall’esterno un’automazione quasi totale, anche sotterranea” (M. Cecchetti, L’habitat ipogeo, “L’Arca”, 10, 1987, p. 1).

6 Cfr. in proposito E. Burger, Geomorphic Architecture, New York 1986.

7 W. Morgan, The earth. Discussing the basic issues, “Progressive Architecture”, 4, 1967, pp. 176-184.

8 K. Kaiser, G. Birkerts. Metafore ed espansioni sotterranee, Torino 1998, p. 60.

9 K. Kaiser, op. cit., p. 60.

10 E. Ambasz, Emilio Ambasz. The poetics of the pragmatic, New York 1988, p. 54.

11 “La Residenziale Ovest per l’Olivetti ad Ivrea può prestarsi ad una lettura in questa chiave: la “mimesi” anziché omologare l’esistente e cancellare il nuovo, ciò che c’era, fa un segno, cioè indica, pone in evidenza ciò che c’era, cerca di dare un senso ad un paesaggio, facendolo esistere, abitare. In questo semicerchio c’è forse, anche se non intenzionale, un’allusione alla “cavea”, ad un teatro costruito attorno ad un paesaggio che si fa attore e che muta nel tempo; la terra, il prato, gli alberi, se da una parte occultano il costruito nel paesaggio, facendolo appartenere alla “natura”, sono, contemporaneamente, promossi a materiale da costruzione, diventano Ordine, architettura, diventano spazio dell’abitare” (R. Gabetti, A. Oreglia D’Isola, Per i nuovi valori dell’ambiente, in F. Rossi Prodi (a cura di), Costruire-Decostruire, Roma 1992, pp. 174-175).

Nulla dies sine linea

Una lezione sul disegno inventivoda Paolo Belardi, Nulla dies sine linea. Una lezione sul disegno inventivo, Libria, 2012

Racconta Giorgio Vasari nella Vita di Paolo Uccello che quest’ultimo era solito trattenersi fino a notte fonda nello scrittoio “per trovare i termini della prospettiva”. E che, quando la moglie lo invitava a coricarsi con lei, lui continuava imperterrito a disegnare, sospirando estasiato: “oh che dolce cosa è questa prospettiva!”. Al di là della sua veridicità, l’aneddoto è ormai entrato nella storia, anche grazie alla validazione vasariana, laddove conclude la biografia sentenziando che è proprio grazie alle notti insonni di Paolo Uccello che l’arte prospettica fu “cara ed utile a coloro che in quella si sono dopo di lui esercitati”: da Piero della Francesca a Leonardo da Vinci. Serrando lo studio del disegno con l’insegnamento del disegno nell’egida dell’amore per il disegno. E, forse, è proprio per rimarcare la necessità (oltre che l’attualità) di questo legame indissolubile che, dopo trent’anni di attività didattica e di ricerca, mi sono cimentato nel fissare una “rete fiduciaria” per il nuovo millennio, dichiarando apertamente (ma senza presunzione di esaustività) il mio punto di vista sul futuro del disegno. Ho così messo a punto il canovaccio di due prolusioni virtuali (che in realtà non ho mai tenuto, ma che ho riferito a corsi universitari che ho tenuto realmente), volte a lumeggiare le ragioni per cui gli architetti continuano a disegnare, in cui ho riversato tutta la mia passione e ho condensato tutto il mio sapere: la prima rivolta agli studenti di un ipotetico corso di “Disegno automatico”, in cui mi sono interrogato sui destini del disegno manuale di fronte all’irruzione dei media elettronici (rivendicando il ruolo decisivo dello schizzo come interfaccia tra pensiero e opera nella fase aurorale del progetto); la seconda rivolta agli studenti di un altrettanto ipotetico corso di “Rilievo dell’architettura”, in cui mi sono interrogato sul significato della misura nell’era del laser scanner e del global positioning system (rimarcando la sterilità delle tecniche che privilegiano l’esattezza metrica rispetto all’appropriatezza culturale). In verità non so se i riferimenti addotti nelle due lezioni sono pertinenti e tanto meno so se l’organizzazione retorica prescelta è ortodossa. Ma so per certo che la tesi sostenuta (che in fondo è sempre la stessa) non è velleitaria, perché molti segnali fanno supporre che, anche nell’era digitale, il disegno conserverà intatto il proprio ruolo di pietra angolare dell’architettura, assurgendo ancorpiù a forma privilegiata di pensiero tanto nell’atto ideativo quanto nell’atto conoscitivo. Così come attestano gli schizzi preparatori di Aldo Rossi, al cui cospetto neppure un altro grande disegnatore come Paolo Portoghesi riuscì a nascondere la propria ammirazione, declamando i versi di Libero de Liberi: “dal nulla che ero, mi facesti dono d’essere uno che ti guardava”. Non a caso, seppure il testo delle due prolusioni è punteggiato da continue citazioni testuali ed è chiosato da ripetute allusioni iconografiche, la veste editoriale prescelta, emulando il tono evocativo dei vecchi romanzi d’appendice (che demandavano gli approfondimenti e la visualizzazione dei personaggi alla fantasia del lettore), è priva di note e, soprattutto, di illustrazioni. Proprio perché mi stanno a cuore le sorti del disegno-pensiero, sono sempre più nauseato dall’horror pleni di saggi in cui la marginalità dei commenti distoglie dalla centralità della proposizione e di messaggi pubblicitari che molto dicono e poco (o nulla) comunicano. Mentre sono sempre più sensibile alla severa rampogna di William Wordsworth: “Basta, col vile abuso delle pagine dipinte! L’occhio sarà ormai tutto, e lingua e orecchio nulla?”

Laboratorio Italia

Intervista a Paolo BelardiLaboratorio Italia , in “d’Architettura”, 38 (2009), pp. 16-17

Laboratorio Italia – Gli architetti italiani sulla sostenibilità, “Archinfo”, http://www.archinfo.it/gli-architetti-italiani-sulla-sostenibilita/0,1254,53_ART_305,00.html [17.04.2014]

Cosa intendi per “sostenibilità” in relazione al progetto di architettura?

Forse perché sono umbro, e quindi sono particolarmente sensibile al pensiero francescano, per sostenibilità intendo il rispetto e la cura della terra. Il che, se relazionato al progetto di architettura, significa evitare di sprecare inutilmente le risorse ambientali e governare virtuosamente le modificazioni degli agenti fisici e biologici. Ovvero significa concepire ogni intervento non come fine a se stesso, ma come parte di un insieme. Il concetto di sostenibilità è quindi legato indissolubilmente ai concetti di fratellanza e di appartenenza. Così come puntualizzato fin dai primi anni Cinquanta dal Richard Neutra di Survival Through Design/Progettare per sopravvivere.

Ritieni che la sostenibilità sia o possa divenire, in sé, un tema di architettura?

La sostenibilità, parafrasando un’acuta notazione di Massimo Pica Ciamarra, sostiene da sempre l’architettura. Ma ormai l’architettura sostenibile è diventata una polirematica modaiola onnicomprensiva e, quindi, assolutamente generica: un grimaldello professionale volto a strappare il “permesso a costruire” (al pari del servizio igienico 1,80 per 1,80 metri nel caso dell’accessibilità) o, più ancora, un vessillo ideologico sbandierato senza cuore anche da coloro che contrabbandano per sostenibili interventi edilizi manifestamente insostenibili. Così come appalesato dagli “orrendering” pubblicati a corredo della gran parte degli annunci immobiliari.

Quale relazione esiste, nella tua ricerca, tra il problema della sostenibilità e le scelte di linguaggio architettonico?

Da ingegnere che lavora con altri ingegneri e insegna in una facoltà d’ingegneria (ma che ama l’architettura nel senso indicato da Giò Ponti), sono consapevole del fatto che, per rendere sostenibile un edificio, non basta infarcirne il tetto con pannelli fotovoltaici o con pale microeoliche. Un edificio sostenibile non è la sommatoria degli eco-gadgets presentati nell’ultima manifestazione fieristica, ma è l’integrale alla data dei saperi umanistici e scientifici della comunità cui appartiene. Ovvero è una vera e propria condizione culturale.

Ritieni che vi siano materie o tecniche costruttive specifiche in relazione al problema della sostenibilità?

Si, anche se insolite quanto forse desuete: l’etica, l’estetica e l’euristica. Anche in materia di architettura sostenibile, infatti, il senso della morale, l’amore per la bellezza e il coraggio delle idee (in sintesi la cultura del progetto) rappresentano componenti progettuali ben più efficaci e incisive delle vernici antipolveri o delle pareti ventilate. In tal senso, quella della sostenibilità è una grande sfida creativa che, imponendo un sensibile rinnovamento tipologico, potrebbe aprire nuovi scenari disciplinari. Magari restituendo alla nostra categoria professionale la credibilità necessaria per ricucire lo strappo tra addetti ai lavori e grande pubblico.

Potresti commentare la frase di Alvaro Siza “La tradizione è una sfida all’innovazione”?

Dal punto di vista della sostenibilità, non ha senso approfondire l’aspetto energetico trascurando l’aspetto compositivo. Perché una casa molto efficiente dal punto di vista energetico, ma brutta, è meno sostenibile di una casa poco efficiente dal punto di vista energetico, ma bella. Almeno fino a quando la qualità del paesaggio rimarrà un valore da tutelare. Così come non ha senso coltivare la cultura della separatezza disciplinare. Altrimenti rischiamo di disseminare edifici più o meno intelligenti all’interno di una città stupida. Questo i nostri avi lo sapevano benissimo. Basta pensare a come sia le case rurali che le ville patrizie (e con esse le città storiche in genere), oltre a essere bellissime, funzionavano (e spesso funzionano tuttora) perfettamente dal punto di vista bioclimatico grazie ai semplici principi metaprogettuali (orientamento, esposizione, forma ecc.) su cui era fondata l’architettura della città.

Why Architects Still Draw

da Paolo Belardi, WHY ARCHITECTS STILL DRAW, The MIT Press, Cambridge (USA), 2014

In his “Life of Paolo Uccello,” written in 1550, Giorgio Vasari tells us that the artist would stay in his study until late at night “seeking to solve the problems of perspective.” Even when his wife would call him to come to bed, he would continue to draw, whispering in ecstasy, “Oh, what a sweet thing is this perspective!” Whether it is actually true or not, this anecdote has taken its place in the annals of history because of Vasari’s approval of the Uccello’s late-night practice: he ends his biography of Uccello saying that it was thanks to the artist’s sleepless nights that the art of prospective was “dear and useful to those who exercised themselves therein after his time,” from Piero della Francesca to Leonardo da Vinci, thus permanently linking the study and practice of drawing with the idea of devotion. Perhaps it’s precisely to demonstrate this connection that, after thirty years of teaching and research, I am now developing a network of trusted collaborators with whom to share and exchange views on the future of drawing, though without the presumption of having the last word.

In his “Life of Paolo Uccello,” written in 1550, Giorgio Vasari tells us that the artist would stay in his study until late at night “seeking to solve the problems of perspective.” Even when his wife would call him to come to bed, he would continue to draw, whispering in ecstasy, “Oh, what a sweet thing is this perspective!” Whether it is actually true or not, this anecdote has taken its place in the annals of history because of Vasari’s approval of the Uccello’s late-night practice: he ends his biography of Uccello saying that it was thanks to the artist’s sleepless nights that the art of prospective was “dear and useful to those who exercised themselves therein after his time,” from Piero della Francesca to Leonardo da Vinci, thus permanently linking the study and practice of drawing with the idea of devotion. Perhaps it’s precisely to demonstrate this connection that, after thirty years of teaching and research, I am now developing a network of trusted collaborators with whom to share and exchange views on the future of drawing, though without the presumption of having the last word.

With my colleagues and students in mind, I’ve written two imaginary lectures which in reality I’ve never delivered (though they draw on courses I have taught at the University of Perugia). In these two lectures, I try to explain the reasons why architects still draw. Why do architects still draw? This book is a sort of didactic canvas on which I’ve spread both my passion and knowledge to try to answer this question in a meaningful way. The first lecture is for students of a course called “Automatic Drawing,” and it poses questions about the fate of drawing by hand in the age of electronic media, and especially about the role of sketching as an interface between thought and work in the initial phase of a project. The second lecture is for students in another made-up course, “Architectural Survey.” There I’ve explored the meaning of measurement in the era of the 3D scanner and the GPS device, trying to show the sterility of techniques that privilege metric exactitude over cultural appropriateness.

I don’t know whether the references I’ve used here are pertinent or if the rhetorical organization is orthodox. I do know, however, that my aim in both lectures is not in vain: that, even in the digital age, drawing will maintain its role as a cornerstone of architecture, reaching an even more privileged position as a way of thinking in both the creative and the informed act.

It is not by chance that this text—while peppered with quotes and iconographic allusions—doesn’t have footnotes or, more importantly, images. This editorial strategy was chosen deliberately to emulate the evocative tone of those old cliffhangers that relied on the reader’s imagination to conjure up vivid pictures of the characters and to embellish the narratives. I care about the fate of drawing-as-thought, and I’m disturbed by writing in which the futility of expression drives readers to immediately seek solace in something besides the text. As time passes, and I see more and more writing of this kind, I am reminded of William Wordsworth’s admonition:

Avaunt this vile abuse of pictured page!

Must eyes be all in all, the tongue and ear

Nothing? Heaven keep us from a lower stage

Kultur-Fabrik-Perugia

Da città-museo a museo-città

di Paolo Belardi

in L. Ferrucci (a cura di), I centri storici delle città tra ricerca di nuove identità e valorizzazione del commercio. L'esperienza di Perugia, FrancoAngeli, 2013

It is your town: know how to protect it

Intorno alla metà degli anni settanta il Consiglio d’Europa pubblicò un insolito saggio a carattere divulgativo, titolato It is your town: know how to protect it(Friedman, 1975) firmato dall’urbanista Yona Friedman, in cui l’elencazione dei problemi patiti dal centro storico di Whateborough (un'immaginaria città-campione sviluppatasi per successive stratificazioni e integrazioni del nucleo primitivo centrale) era suggellata da un interrogativo programmaticamente retorico (Who wants to live in a museum?) che, nel rivendicare il diritto all’accessibilità anche per le parti più intricate e impervie delle nostre città, non ammetteva incertezze sull’esattezza della risposta: Nobody! Né, all’epoca, avrebbe potuto essere diversamente, perché, dopo la promulgazione nel 1964 della Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro dei monumenti e dei siti(Petroncelli, 2005, pp. 162-164), la museificazione ha rappresentato un vero e proprio incubo disciplinare, con cui tutte le iniziative intraprese in materia di recupero dei centri storici hanno dovuto fare i conti, finendo con l’avvitarsi inevitabilmente (e ineffettualmente) intorno a un asse problematico avverso alla cartolinizzazione del patrimonio storico-artistico. Ma le cose cambiano e, con esse, cambia necessariamente anche il nostro punto di vista. Oggi infatti, posti di fronte allo stesso interrogativo, esiteremmo a rispondere di getto e nutriremmo molti dubbi, magari ripensando alla laconica rampogna di Aldo Rossi, secondo cui il problema non è mai stato quello di scongiurare il rischio della città-museo, ma è sempre stato quello di governare l’opportunità del museo-città (Rossi, 1975).D’altronde, visti gli esiti fallimentari delle crociate contro l’ipetrofizzazione dei centri storici in reperto iconico dato in pasto ai turisti e considerato che il nostro paese (nonostante la sua dimensione limitata: 60 milioni di abitanti distribuiti su appena 300 mila chilometri quadrati) ospita il 40 per cento circa del patrimonio di opere artistiche e architettoniche del pianeta (L’Italia che verrà. Industria culturale, made in Italy e territorio, 2012), perché non provare a superare l’asfittica diatriba conservazione/innovazione e scommettere su un’ipotesi conciliativa, che ci consenta di partecipare attivamente, e non assistere passivamente, alla trasformazione dei nostri centri storici in altrettante fabbriche della cultura? Ovvero, posto che la cultura non è solo passato, ma è anche presente, progresso e sostenibilità, perché non provare a governare virtuosamente il processo di museificazione dei nostri centri storici (per certi versi inarrestabile) contrastando la deriva verso l’imbalsamazione formale e favorendo la convergenza verso la valorizzazione funzionale? In fondo, nell’era della cultura di massa, i musei non sono più né strutture obsolete né luoghi statici, ma sono sempre più strutture evolute e luoghi dinamici: veri e propri contenitori di saperi relazionali che, a ben guardare, sono l’unica componente urbana capace di appropriarsi della logica onnivora della città (Zuliani, 2006; Cataldo, Paraventi, 2007; Polveroni 2007; Bollo, 2008). Sfatando con l’occasione pregiudizi tra i più anacronistici: sia perché sono proprio i paesi che presentano i più alti livelli di partecipazione alle attività culturali a manifestare la maggiore capacità innovativa sia perché l’attrattività residenziale non solo non è penalizzata, ma è addirittura incentivata dall’attivazione di polarità museali (I musei italiani e i distretti culturali: punti di forza e di debolezza, 2012), Così come dimostrano i casi esemplari del Guggenheim Museum a Bilbao, della Museumsinsel a Berlino, del Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée a Marsiglia e del Museo nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma.

La sostenibilità è made in Umbria

A differenza della città contemporanea, che ha divaricato a dismisura i propri confini, traslando i propri riferimenti dalla scala edilizia alla scala territoriale, la città storica, proprio perché cresciuta intrusivamente, è contrassegnata da un tessuto compatto, serrato all’interno delle mura urbiche, le cui dimensioni hanno sempre reso labili i limiti tra la scala edilizia e la scala urbana. E, anche in tal senso, il centro storico di Perugia non fa certo eccezione, proprio perché non presenta un disegno urbano caratterizzante, ma tradisce sempre e comunque geometrie interrotte, mai definitive. Non a caso la sua acropoli ha introiettato con pazienza lo schema ippodameo ereditato dal nucleo etrusco-romano, ha rigettato con veemenza la rocca sangallesca sovrapposta da Paolo III alle vestigia del quartiere dei Baglioni e ha accolto con tolleranza i palazzi cubisti calati in età postunitaria (Zevi, 1971; Grohmann, 1981). Fino ad inverare un processo costitutivo atipico, capace di superare tanto l’astrattezza del piano-programma quanto la concretezza dell’edificio-oggetto. Il che è convalidato da Bernard Rudofsky quando, celebrando la vocazione pedonale della Peroscia medievale, riconosce nelle case pensili di via dell’Acquedotto gli enzimi di un paesaggio urbano unico al mondo (Rudofsky, 1969), la cui condizione interrotta non è un dato fortuito, ma incarna l’esito di stratificazioni millenarie e, soprattutto, è la prova tangibile che l’idea di sostenibilità è profondamente made in Umbria, in quanto è parte integrante del DNA delle nostre città storiche. Anche se non ne abbiamo la piena consapevolezza. Forse perché, sfogliando le riviste di architettura, sembra quasi che la leggerezza, l’immaterialità e la trasparenza riassumano in sé il concetto di sostenibilità. E che un edificio tappezzato con vetrate scintillanti e farcito con pannelli fotovoltaici sia necessariamente più sostenibile di un edificio rivestito in pietra da taglio e orientato correttamente. Niente di più falso. Se è vero, infatti, che progettare in modo sostenibile significa prima di tutto evitare di sprecare inutilmente le risorse ambientali e governare virtuosamente il riciclo dei rifiuti, non dovrebbe essere difficile convincersi del fatto che i complessi più sostenibili della storia dell’architettura sono proprio i nostri centri storici: che sono cresciuti su se stessi, minimizzando il consumo del suolo, e dove ogni singola pietra, ogni singolo mattone, ogni singolo capitello non è stato smaltito in una qualche discarica di periferia, ma è stato recuperato e riutilizzato per costruire sul costruito (Belardi, 1990). Basta pensare al palazzo Ranghiasci di Gubbio (che ha inglobato un’intera schiera medievale) o al tempio di Minerva di Assisi (trasformato in età rinascimentale nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Ma più ancora basta pensare al palazzo dello Studium Generale di Perugia, che da sede universitaria è diventata un tribunale e che, in futuro, potrebbe diventare un museo o una biblioteca. Perché la sostenibilità, per noi che siamo figli di Galeazzo Alessi e di Guglielmo Calderini, fa parte della nostra quotidianità.

It is your town: know how to survive it